图片来源 / 图虫

图片来源 / 图虫

《人物》杂志9月8日发布的文章《外卖骑手,困在系统里》刷屏。引发很多讨论。

大家关心这个问题,不仅是关心外卖骑手的遭遇,更是因为很多人都有面临“系统”算法前相似的困境。在国外,网约车、外卖平台对员工的劳动关系等,也多年是个引起争议待解的问题。

技术的控制并不是新鲜事

太阳底下并无新事。外卖骑手和卓别林在1936年《摩登时代》里演的流水线上扭紧六角螺帽的工人一样,都是受技术控制。只不过控制人的技术变了,从机械化工厂流水线换成了计算机算法。

算法想让骑手送货更快,和工厂流水线想让工人动作更快,都是为提高劳动者生产率,本质并无不同。只是工厂内封闭环境好控制,公共空间开放环境不确定因素多,控制难度更大。以前还只是工厂内部的安全生产问题,现在引起交通安全等社会问题,外部性更大。

根本在于企业盈利追求和社会责任的矛盾

几乎每隔一段时间,就会出一个引起社会广泛关注的关于企业社会责任的事件,这几年关注度高的几乎都是互联网企业,因为头部平台基本形成了垄断之势,和大众的生活息息相关。

这次和以前不太一样的是,以前多数是对用户造成了危害,如百度魏则西事件,滴滴女乘客被害事件,而这次主要是对外卖骑手(本文为简化称为员工,但他们多数没有和企业形成传统稳定的雇佣关系)的压榨。由于外卖骑手不遵守交规,对路上的其他人也可能造成危害。不管是对用户还是员工,其实都是一个企业怎么处理自己盈利追求和对利益相关者社会责任之间的关系问题。

中美外卖平台面临的共性和个性问题

中美都形成了少数外卖平台占据绝大多数市场份额的局面。中国的市场集中度更高。

美国消费市场分析公司Second Measure统计,2020年6月,美国餐饮外卖市场份额第一名DoorDash(拟于今年IPO)为45%,第二名Uber Eats(Uber已上市)为24%,第三名Grubhub(已上市)为22%,第四名Postmates(未上市)为8%。第五名Waitr为不到1%。

Uber 今年5月欲收购Grubhub未果(6月,Grubhub 被总部在荷兰的Just Eat Takeaway以68亿美元收购),7月宣布以26.5亿美元收购Postmates,还待监管审批。

据 Trustdata 统计数据,2020 年第一季度,美团外卖占中国外卖市场份额的 67.3%,饿了么及其旗下“饿了么星选”共计 30.9%,形成双寡头格局。

中美外卖平台面临引起争议的共性问题,一是对餐馆收取的佣金定价,二是劳动用工形式和薪酬支付。

美国反垄断小组委员会的主席戴维·西西林在一份声明中表示,“Uber长期以来一直拒绝向司机支付基本生活工资,而Grubhub则存在通过欺骗策略及勒索费用剥削当地餐馆的‘黑历史’。”

“今年4月,美国最大的外卖平台DoorDash和其他食品配送公司被消费者起诉,被指在外卖订单中收取了过高的佣金。实际上,在全球许多国家,餐饮外卖的高佣金也引发了舆论争议,在有的国家,外卖平台佣金加上税费,餐馆需要支付订单金额的四成左右,这些费用被转嫁给了消费者,高额佣金引发了餐馆行业和消费者的不满。”

加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)在2018年9月签署了“第5号议会法案”(Assembly Bill 5,简称AB5)。根据这一2020年1月生效的法案,企业必须将包括网约车司机、快递员、外卖员在内的“零工经济”工人作为正式雇员对待,而不是独立承包商( independent contractors),使他们有权获得最低工资等雇员保障,并有权组织工会。

2019年年底,优步(Uber)与Postmates等向洛杉矶联邦地方法院提交诉讼,认为该法案是不理性的、违反了美国宪法,剥夺了工人享有的灵活性,要求阻止该法案生效。

中美外卖平台面临的有所不同的问题,美国是小费引起的骑手薪酬不透明问题,中国是交通安全问题。消费者给的小费,DoorDash分给骑手的比例不透明,引起骑手抱怨。

美国的小费文化,中国倒不存在。DoorDash声称付给骑手平均每个“活跃小时”(active hour)的工资是18.54美元,但有媒体调查骑手发现扣除骑手自己支付的成本外,只有11%的工作纯收入在联邦规定的最低小时7.25美元以上(注4)。在中国比较突出的交通违规和安全问题,在美国没这么明显。估计是不敢这样,虽然外卖员是比一般行人着急,也骑车/开车速度挺快。似乎和美国比起来,在中国当外卖骑手相比其他工作收入更高一些,对送餐时间要求的压力更大一些,而这两者之间也有因果关系。

这问题到底怪谁?

怪消费者?

外卖服务中消费者希望快,就像消费者总是想买便宜货一样,都是核心关注点。但和过去不同的是,移动互联时代,消费者更换服务者的转换成本大为降低,只在一个APP的下载甚至只在一个小程序的点击之间。有的APP可替代性低,比如微信。有的APP可替代性极高。消费者教育也是需要的,要尊重、体谅提供外卖服务的劳动者,要适当换位思考。但是特别重视速度的消费者,对服务者还是会用脚投票。所以消费者教育会有所帮助,但不能解决根本问题。

怪企业?

企业总要压低成本、提高效率、赢得客户,也就是增加利润,利润是任何企业最重要的追求。企业战略归根结底只有两种,低成本和差异化。除了低成本之外的所有战略几乎都可以归为差异化战略——不是以低价,而是以其他方式获得客户的偏好,比如集中于细分市场,也是一种差异化。而差异化之后,还是要竞争谁能更低成本地满足差异化的需求。所以,企业对降低成本、提高效率的追求是永恒的,企业可能也会自律,讲商业伦理、讲社会责任,这从长远看有利于企业发展,但和企业短期盈利追求间是有矛盾的。如果企业在利润压力下没有足够的自律,过了合法合理的边界,到了损害消费者和员工等利益相关者利益的程度,就需要有外部力量的干预。

怪政府?

政府需要提供的服务,就是划定各方的责权利边界并予以强制执行。比如交规方面。“2019年4月,全国正式实行电动车新国标——根据规定,电动车时速不得超过25公里/小时。在《人物》此次调查接触到的近30名外卖骑手中,无论美团还是饿了么,没有一人的电动车符合新国标,这些电动车的时速一般都能跑到40公里左右,远远超过限速。骑手群和贴吧里,还有很多人交流如何通过改装,让新买的电动车解除限速。”是企业算法逼迫骑手普遍性违反电动车速国标、普遍性违反交规,因为几百万骑手的存在,都成为一个社会问题,而不是骑手个人的问题,是否需要处罚企业?

更重要的是劳动者保护方面。《中华人民共和国劳动法》、人社部的《劳务派遣暂行规定》,互联网企业是否需要遵守?平台趋向把成本外部化/社会化,能否允许。这还是非常有争议的问题。

市场失灵和有形之手失灵

关于市场的力量、资本的力量,有截然相反的观点和名言。

亚当·斯密在《国富论》中说:“我们每天所需要的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒师或面包师的恩惠,而是出于他们自利的打算。”把资本用来支持产业的人,“受一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的,也并不因为事非出于本意,就对社会有害。他追求自己的利益,往往使他能比真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”即资本家、市场主体在追求自身利益最大化的同时,也促进了社会的利益。

而马克思在《资本论》中说:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”“资本家有了百分之五十的利润就会铤而走险,有了百分之百的利润就敢践踏人间一切法律,有了百分之三百的利润,他们就敢冒上绞刑架的危险。”这句也经常被引用来描述资本。

其实,资本“一半是天使,一半是恶魔”,既可为善,也可为恶。为善还是为恶,并非一念之间,而是资本趋利动机和其他社会力量长期博弈的结果。千万不要把资本、把企业妖魔化。企业自律是基石,也需要媒体、监管部门、法律的外部监督和约束。

“资本”根本没有一般人想象得那么要风得风,要雨得雨。所谓“资本”,也不过是千千万万个投资者资金的合成。外卖平台普遍盈利困难,美团2019年才在成立9年后首现实现盈利。美团2019年餐饮外卖的销售成本为446亿元,其中支付给399万外卖骑手的成本为410.4亿元,从积极的方面看的确解决了很多人的就业问题,特别在疫情下就业困难时期。美国的外卖平台龙头DoorDash去年营业收入近10亿美元,亏损约4.5亿美元,现在它准备上市,投资者和分析师在担心外卖平台很难盈利,未必是个好的投资。

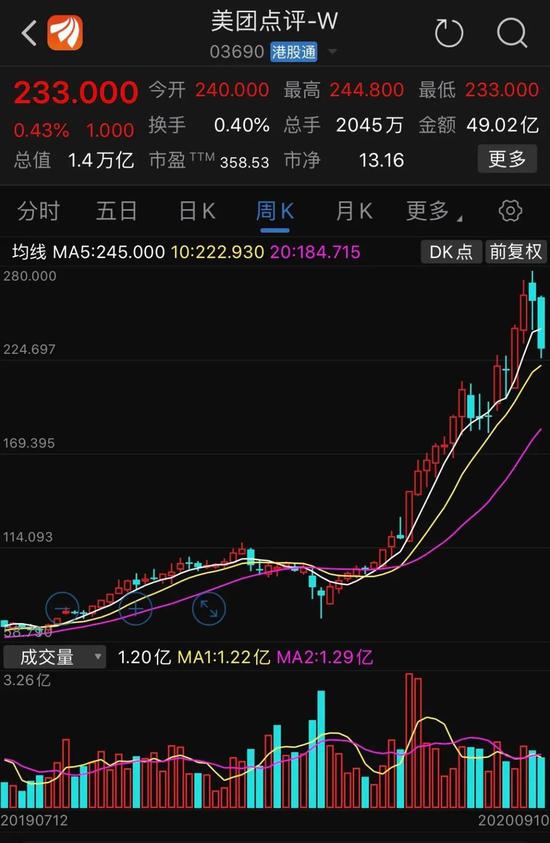

不过股价倒涨得不错。美团点评2018年上市发行价69港元,现在涨到230多港元。Grubhub2014年上市发行价26美元,现在约70美元。

市场能自动解决很多问题,但存在市场失灵。政府也能解决不少问题,也存在政府失灵。正如《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》指出的,需要“最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对微观经济活动的直接干预,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,有效弥补市场失灵”。

问题解决靠谁?

《人物》这次的深度报道,总体反响正面,引发社会关注。但也有少数人认为,报道发声看起来以善意推动了改变,但其实却只是无用的“圣母”。“试图解决一部分弱者的问题,结果却给另一部分弱者造成问题。”(注5)我反对这种看法。媒体对社会发展能起到积极作用(虽然媒体有时也令人失望,在新时期下同样面临很多挑战,本文不讨论),美国19世纪末20世纪初的“扒粪运动”(也称“黑幕揭发运动”)是个突出典型。当时一些媒体记者致力于深入调查报道黑幕,揭发丑闻,对社会阴暗面进行揭示,推动了美国社会的进步。中国非常需要更多调查记者去深入报道社会问题。引起关注是解决问题的第一步。这一报道,已经使美团和饿了吗做出反馈,即使不能从根本上解决,也会有所改善。

这事如何解决呢?

维舟认为,“从历史上看,有三种演进可能:一是依靠公权力来‘主持公道’,但最终会发现,它其实也是一个有着自己特定利益的‘系统’。二是社会的自组织化,不同利益团体在一套中立的框架下,通过复杂的博弈、交易、妥协,为自身争取利益。三是自我边缘化,即对这些系统完全失望,变成游离其外的一分子——这看似是撤出,但其实也是博弈。”

我觉得其实是一和二的结合。社会利益的博弈最后反映在公权力如何来划定各方责权利,如何“主持公道”上。公权力,就包括立法司法和行政监管部门等。

这是个困难的博弈过程。比如,在美国,关于零工工人福利的争论已经持续多年。早在2013年,就有多起针对优步、Lyft和其他零工经济公司的诉讼。上文提到的优步与Postmates起诉加州零工经济法案,2020年2月,洛杉矶联邦地方法院拒绝了优步与Postmates提出的阻止加州零工经济法案生效的要求,称该法案的公共利益超过了这些公司的担忧。洛杉矶联邦地方法院法官Dolly Gee表示,虽然这些公司已经证明,他们可能因该法案而遭受一定程度的不可弥补的损害,但这些潜在的风险远不如该法案在设定生活工资和管理就业方面的公共利益重要。

2020年5月,加州总检察长泽维尔·贝塞拉(Xavier Becerra)根据AB5法案正式对优步和Lyft提出起诉,指控这两家公司将网约车司机归类为独立承包商而非雇员,直接导致了加州数十万工人被剥削。贝塞拉指出,“创新并不是要求你虐待员工。加州有保护工人及其雇主权利的基本法律,我们要确保优步和Lyft能够遵守游戏规则。”来自旧金山、洛杉矶和圣地亚哥的市检察官也已经加入了贝塞拉提出的这起诉讼。加州劳工专员Lilia García-Brower 也另案对优步和Lyft提出起诉,同样指控其损害工人利益,使工人没有带薪的病假、超时工资补偿和最低工资等雇员应享受的权利。此前劳工专员已接到近5000件工人对这两家公司克扣工资的投诉。优步则反击说政府应更关注于解决300万加州人失业的问题,为他们创造工作,而不是要毁了外卖行业。优步和Lyft还发起加州全民公投,以决定是否废止AB5法案。

对互联网平台的监管,在每个国家都是一个有待研究解决的问题,各方利益的平衡是个难题。比如既不能让外卖平台成本过重导致严重亏损,也得保护工人权利,还会经过各方力量反复的博弈。

对一些问题,平台有其解决方式。比如外卖送餐平台面临的吃饭高峰人员紧张、其他时间闲暇的问题,东南亚打车租车服务供应商Grab和进入外卖领域的Uber通过相关多元化来解决。Grab主席Ming Maa说:“我们可以让司机在高峰时段载客,午餐和晚餐时间送外卖,中间时段送快递。”用一套运输网络系统提供各种不同的服务,为司机/外卖员提供更多的赚钱机会,也能降低为消费者送货的成本。

科技发展引起的新问题,可能最后科技发展以另一种方式解决。比如,以前的工厂很多残酷压榨工人,被称为“血汗工厂”,现在再进现代化工厂流水线,工人大多很轻松,看看机器避免出故障,或在流水线起承转合一些未完全机械化自动化的环节干预一下。除了研发人员,流水线上工人面临的更大问题可能是单调乏味,还不如送外卖有意思,所以年轻人更不爱干。现在的外卖骑手,终有一天大部分可能被无人机、机器人取代。

本文首发于21世纪经济报道